我了个擦丫

合肥“失宠”?南京凭这三张“王牌”,把芜湖、滁州、马鞍山变成长三角“最铁小弟团”

在长三角城市圈的博弈中,“谁是南京的后花园”曾是热议话题,但如今一个更震撼的事实正在改写格局:不是远郊县区,而是安徽的芜湖、滁州、马鞍山三座地级市,正以“小弟”之姿与南京深度绑定,形成跨省联动的“超级朋友圈”。这场打破行政壁垒的城市协作,不仅让合肥的“安徽省会虹吸效应”遭遇挑战,更重塑了长三角西翼的经济版图。

提及南京与安徽城市的关联,“南京都市圈”是绕不开的核心,但此前多数人认为这只是“纸上规划”。直到近年,三座城市的动作彻底颠覆认知——滁州直接将“对接南京”写入城市发展纲领,境内地铁S4号线直达南京北站,实现“跨市通勤像坐公交”;马鞍山则与南京共建“宁马科创走廊”,2023年两地联合孵化的科技企业数量同比激增120%,部分马鞍山企业甚至将研发总部迁至南京河西;芜湖更不甘落后,依托南京禄口机场打造“芜湖城市候机楼”,货物经南京港出海的成本较以往降低30%,两地汽车产业链实现“分工无界”,南京的汽车零部件企业半数以上在芜湖设有生产基地。

这三座“小弟”城市的“攀附”并非盲目跟风,而是精准踩中了南京的“发展痛点”。随着南京城市扩张,土地、人力成本持续攀升,急需向外疏解非核心功能,而芜湖、滁州、马鞍山恰好提供了“低成本承接平台”。以滁州为例,其工业园区土地成本仅为南京江宁区的1/3,熟练技工薪资水平低20%,吸引南京近百家制造企业在此设厂;马鞍山的钢铁产业则与南京的机械制造形成互补,南京汽车集团的特种钢材需求,有60%由马鞍山钢铁直接供应,物流时间缩短至2小时内;芜湖的科教资源虽不及南京,但拥有安徽工程大学等高校,每年为南京企业输送近万名技术人才,形成“南京研发、芜湖培养”的人才闭环。

更颠覆认知的是,这种“小弟跟大哥”的模式,正在让三座城市实现“反超式发展”。2023年,滁州GDP突破3700亿元,增速达6.5%,其中与南京关联的产业贡献了近40%的增量;马鞍山人均GDP突破11万元,超过部分苏南城市,“宁马一体化”带动其进出口总额同比增长28%;芜湖更是凭借与南京的汽车产业链协同,新能源汽车产量跃居全国前十,成为安徽首个千亿级汽车产业集群的核心城市。与之相对,合肥虽为安徽省会,但其对皖东、皖南城市的辐射力却逐渐被南京稀释,部分原本计划落户合肥的企业,转而选择“扎根芜湖、对接南京”的模式,形成“近南京者得先机”的新趋势。

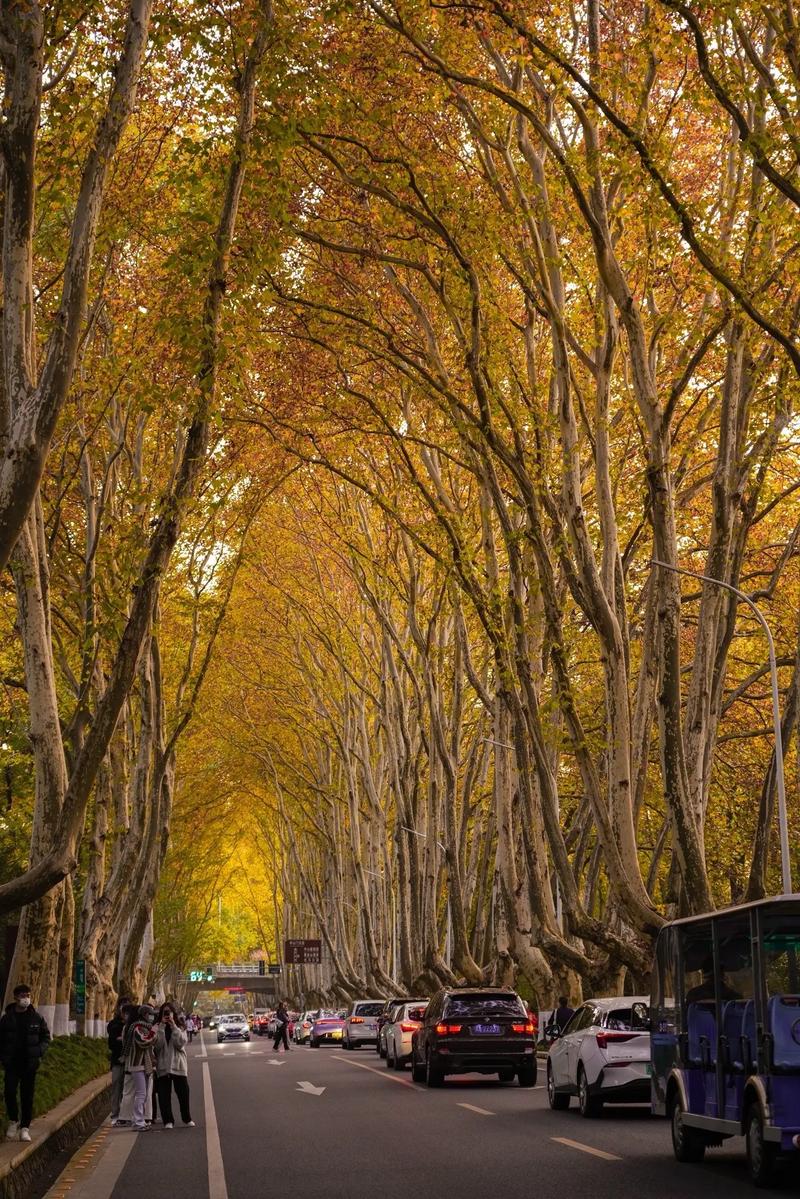

这场跨省联动的背后,是长三角一体化从“概念”走向“实战”的缩影。南京不再局限于“江苏省会”的身份,而是以“区域核心城市”的姿态,通过交通互联、产业互补、资源共享,将芜湖、滁州、马鞍山打造成“外围增长极”;而三座“小弟”城市也并非被动依附,而是主动承接、精准配套,在与南京的协作中实现“借船出海”。如今,从南京坐高铁到滁州仅需18分钟,到马鞍山20分钟,到芜湖40分钟,“一小时通勤圈”已然成型,越来越多的人开始过起“南京工作、安徽生活”的跨省日子,行政边界在民生与经济的融合中逐渐模糊。

当人们还在讨论“长三角谁是第三城”时,南京与芜湖、滁州、马鞍山的“跨省小弟团”已悄然跑出加速度。这场没有行政命令、全凭市场驱动的城市协作,不仅证明了“强城带动弱城”的新模式,更预示着长三角一体化的下一阶段——不再是单个城市的“单打独斗”,而是跨区域“兄弟联盟”的集体突围。未来,随着宁滁、宁马、宁芜城际铁路的全面贯通,以及产业链的深度绑定,这股“南京+安徽三城”的力量,或许将成为改写长三角经济格局的关键变量,而“南京小弟团”的故事,也将成为中国都市圈发展史上最具颠覆性的案例之一